こんにちは、京蘭 不動産事業部のKです。いつもこのブログをご愛読くださって、本当にありがとうございます。

投資家の皆さんは「再建築不可」という言葉を耳にしたことがあるのではないでしょうか?再建築不可の物件とは、現状の建物を解体してしまえば、新たに建物を建築してはいけない物件のことを指します。この再建築不可の物件は、不動産投資には適さない物件だと言われることもありますが、一概にそうとは言えない場合もあります。

今回は、再建築不可の物件に着目し、再建築不可物件の特徴と投資の際の注意点等を解説いたします。

この記事はこんな人におすすめ!

・安価で不動産を手に入れたい

・再建築不可物件について詳しく知りたい

・不動産投資で利益を最大限に得たい

この記事を読んでいただき、良物件を見抜く力を手に入れましょう。

ご紹介する内容は以下の通りです。

- 再建築不可物件と接道義務

- 投資におけるメリット・デメリット

- 投資する際の注意点

- 投資する場合の戦略

では、解説していきます。

✔︎再建築不可の不動産とは

再建築不可物件とは、法令や条例などの制限により、既存の建物を取り壊した後に新たな建物を建てることができない物件を指します。多くは既存の建物が、接道義務を満たしていない(建物が公の道路に適切に接していない)、建築当時から違法建築であった、法令などが改正されて建築出来ない地域になってしまった・・・などの理由のために現在では再建築が許可されません。

>>再建築不可物件と接道義務

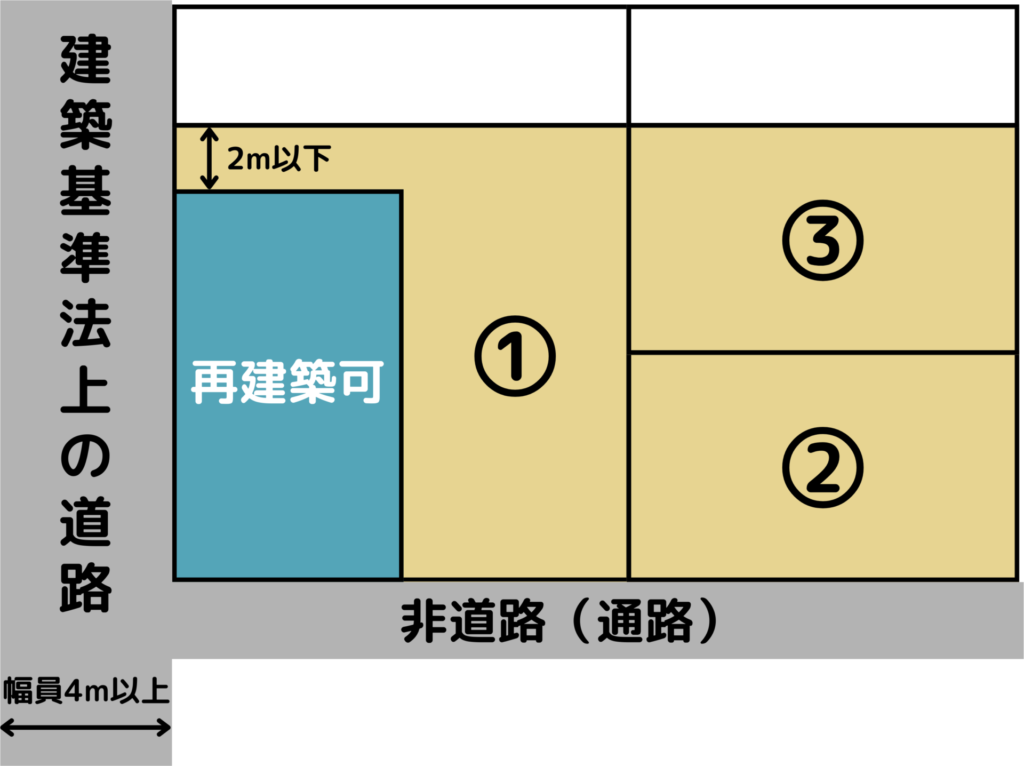

再建築不可の主な理由としては前述にもあった、「接道義務を満たしていない」ことです。接道義務とは建築基準法第43条の規定により、「建築物の敷地は道路幅員(道路幅)4m以上の道路に2m以上接していなければならない」と定められています。これは、非常時に緊急車両等が進入できることを原則とするために定められました。つまり、その規定に当てはまらない物件については、新たに建物を建築できないのです。

例えば、下記のような例が再建築不可の接道状況となります。

① 接道面が2m未満(旗竿地)

② 建築基準法上の道路に面していない(非道路、幅員が4m未満)

③ 道路に面していない

この①~③に該当する不動産は再建築不可となります。

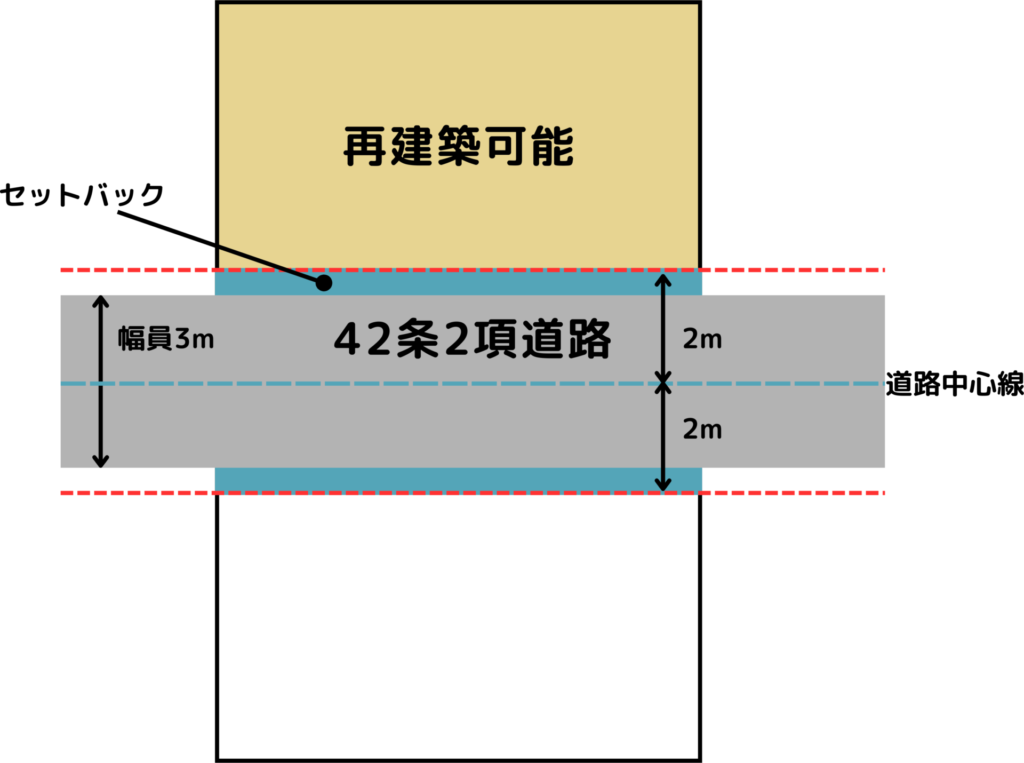

ただし、①や②の場合でも、面する道路が『非道路(通路)』ではなく『42条2項道路』に該当する場合は、セットバックを行うことにより接道義務が満たされます。

また、『非道路(通路)』の場合でも、「43条2項2号道路(43条但し書き通路)」と認定されれば、条件付きで再建築が許可されることもあります。この道路は、「その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの」と定められております。 許可の条件は各自治体により異なりますが、許可申請し、認定されれば再建築が可能となるのです。

>>投資におけるメリット・デメリット

次に、再建築不可物件へ投資する際のメリット・デメリットを知っておきましょう。

▼メリット

① 購入価格が安い

再建築不可の物件は市場価格よりも大幅に安い場合が多いです。安価で購入できるため、初期投資を抑えることができます。

② キャッシュフローの確保

安価で購入した場合、家賃収入によって一定のキャッシュフローを確保できるでしょう。また、周辺の類似物件と同等の賃料設定が可能で、利回りが高くなります。

③ 用途を工夫する

再建築不可の物件でも、現状の建物をリフォームして利用する、または土地を駐車場や資材置き場として活用するなど、工夫次第で収益を上げる方法があります。弊社でも、建築士や多くの経験を持つ職人により、再建築不可物件のリフォームを手掛けております。

④ 相続対策

再建築不可物件は評価額が低く、相続税路線価も低くなる傾向が強く、相続税対策には有効と言えます。

↑弊社が手掛けたの再建築不可物件の改装例(京蘭ー花影邸)

▼デメリット

① 資産価値の上昇が期待し辛い

再建築不可の物件は、新築ができないため、路線価などの上昇は期待が薄くなります。

② 売却価格の推移

再建築不可物件は一般的には需要が少なく、将来に売却する際に買い手が見つかりにくい傾向があります。購入する際には価格が抑えられますが、売却の際の価格の上昇も期待が薄くなってしまいます。

③ 増改築の制限がある

賃貸物件として運用する場合には、建物が老朽化すれば入居者の確保が難しくなることがあります。その際にはリフォームが必要となりますが、法令や条例により制限される場合があります。

④ 融資が利用できない

再建築不可物件は金融機関の担保評価が低いため、購入資金の自己資金比率が高くなる傾向があります。

>>投資する際の注意点

それでは、再建築不可物件へ投資する場合、どのような点に注意すればよいのでしょうか。下記のような点を押さえておきましょう。

① 購入前の調査

物件の法的状況や建築基準に関する詳細な調査を行い、再建築不可の理由を明確に理解することが重要です。

② 専門家の助言

不動産投資の専門家や法律の専門家と相談し、リスクを十分に理解した上で投資判断を行うことが重要です。

③ 出口戦略の策定

再建築不可物件の場合、売却が難しいため、長期保有を前提としたキャッシュフロー戦略を立てることが必要です。併せて将来的な出口戦略も事前に考慮しておきましょう。

>>投資する際の戦略

次に、再建築不可物件へ投資する際に、下記のような具体的な対策に取り組んでみましょう。

① 隣接地の買取交渉

接道義務を満たした隣接地を買い取ることで、再建築が可能となることも。周辺の状況を確認し、専門家に相談した上で、隣接地の地主と交渉を行いましょう。

② 価格交渉

価格が非常に安い場合には投資対策として検討する価値があります。安価で購入できれば、高利回り物件へと転じる戦略が取れるかもしれません。

③ 賃貸需要の調査

購入価格が安いため、利回りが高くなる可能性がありますが、賃貸需要が低ければ安く購入できても利回りは高まりません。賃貸の経歴があれば、過去・現在の実績を確認し、周辺の賃貸状況も調査しておきましょう。

④ 適切な用途を見込む

土地の形状や位置によって駐車場として利用するなど、再建築以外の用途を検討しておきましょう。

⑤ 将来的な都市計画の把握

都市計画の変更により、将来的に再建築が可能になる可能性も。但し、ゼロではありませんが、これは非常に不確実な要素になりますので、過度な期待はせず慎重に。

⑥ ローン対策

再建築不可物件でもローンを利用する方法があります。例えば、他に投資している物件があれば、それを担保にローンを組むことも可能です。また、無担保・無保証であるフリーローンも活用できます。再建築不可でも好立地などの条件が揃えば、借入金額も高く評価してもらえる場合もあります。各銀行によって条件が異なるため、事前に確認しておきましょう。

✔良し悪しを見抜けばお宝発掘のチャンス

再建築不可物件への投資は高リスク・高リターンの可能性があり、非常に慎重な判断が求められます。購入前には、物件の状態や賃貸需要、法的な問題などを十分に調査し、リスクを理解した上で投資判断を行うことが重要です。こうした点をしっかりと熟知し、対策をとっておけば掘り出し物がお宝に化けるかもしれません。

専門家の意見を参考にすることもお忘れなく。